Verändert der Wechsel des Energiesystems eine Gesellschaft?

von Werner Abelshauser

Wirtschaftskrisen lösen in der Regel zwei Effekte aus, die für sichtbare Zäsuren der wirtschaftlichen Entwicklung sorgen: zuerst den «Inspektionseffekt», der die entstandenen Probleme untersucht und den Blick für die notwendigen wirtschaftspolitischen Innovationen schärft. Ihm folgt der «Verwerfungseffekt»: Erkannte Fehlentwicklungen führen unter Leidensdruck zu sprunghaften Veränderungen wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Verhältnisse. Die Weltwirtschaftskrise der 1930er-Jahre ist dafür ein gutes Beispiel. Sie machte zunächst die Schwächen der weltwirtschaftlichen Ordnung augenfällig und bescherte dann - nach deren Überwindung - dem westlichen Weltmarktsegment Jahrzehnte einer ungewöhnlichen Dynamik.

Die Krise veränderte aber auch die betroffenen Gesellschaften selbst. Läßt man die pathologische deutsche Entwicklung einmal beiseite, ist es vor allem die Ära des New Deal, die seit 1933 in den USA das Zusammenspiel von «Inspektion» und «Verwerfung» deutlich macht. Insbesondere die zahllosen von der Roosevelt-Administration gebauten Talsperren setzten als Einstieg in ein neues Energiesystem für amerikanische Verhältnisse geradezu revolutionäre Maßstäbe: Ökonomisch wiesen sie dem Staat eine bis dahin unbekannte, aktive Rolle in der Wirtschaft zu; gesellschaftlich machten sie die Organisation der Arbeiterschaft und ihre Partizipation an neuen Formen der Arbeitsbeziehungen notwendig; ökologisch erlaubten sie den Generalangriff auf das von den Zeitgenossen als größte Umweltherausforderung verstandene Problem der globalen Bodenerosion (J. Radkau), das weltweite Hungersnöte heraufbeschwor.

Die Forderung nach einem Green New Deal, wie sie während der gegenwärtigen Wirtschaftskrise nicht nur von Umweltpolitikern erhoben wird, knüpft daher über die Symbolik hinaus am krisen-politischen Vorbild der USA in den Dreißigerjahren an. Dahinter steht offenbar auch die Vermutung, dass der Wechsel des Energiesystems, dessen Notwendigkeit in der Krise deutlich hervortritt, zu wünschenswerten gesellschaftlichen Veränderungen führen müsse.

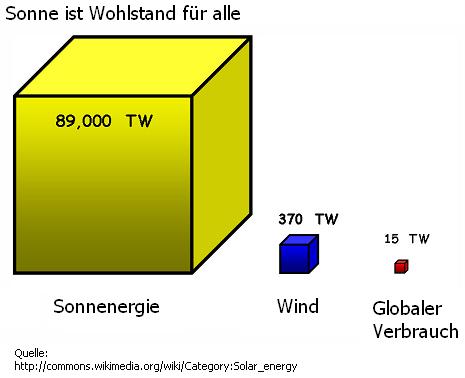

Wir kennen diesen Zusammenhang seit dem späten 19. Jahrhundert, als sich im Schatten der Moderne die wirtschaftlichen Grundlagen unseres nachindustriellen Zeitalters geformt haben (D.C. North). Die revolutionäre Qualität dieses Umbruchs liegt seitdem nicht allein in der oft diskutierten engen Verbindung von Wirtschaft, (Natur-)Wissenschaft und Technik. Sie hat auch einen neuen institutionellen Rahmen für Wirtschaft und Gesellschaft geschaffen und damit ungeahnte Produktivitätsreserven mobilisiert. Erst jetzt schien eine neue, sozialistische Gesellschaft möglich, in der das Verhältnis von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen eine neue Qualität erreichte. Allerdings drohte der begrenzte Vorrat fossiler Energieträger die Produktivkräfte zu lähmen und den gesellschaftlichen Fortschritt zu behindern. Gerade deutsche Sozialisten sahen daher in neuen Energiesystemen, die sie vorzugsweise in regenerativen Energien und insbesondere in der direkten Nutzung der Sonnenenergie zu erkennen glaubten, einen Hebel zur evolutionären Veränderung der Produktionsverhältnisse.

Die Große Depression hatte die deutsche Wirtschaft zwischen 1873 und 1896 in eine tiefe Ertragskrise gestürzt und bot so für derartige Überlegungen einen fruchtbaren Nährboden. Spekulationen über die Endlichkeit der Kohlevorräte (M. Weber) und die wissenschaftliche Einsicht in die prinzipielle Begrenztheit der nutzbaren Energie (zweiter thermodynamischer Hauptsatz) verbanden sich zur Vision eines neuen Energiesystems. So propagierte August Bebel seit 1891 in seinem programmatischen Bestseller «Die Frau und der Sozialismus» erneuerbare Energien als künftige Hauptquelle der Stromerzeugung, da sie, einmal beherrschbar, praktisch unbegrenzt zur Verfügung stünden. Darin sah er die Voraussetzung für die Verbesserung der Lebensbedingungen der Arbeiterklasse in einer neuen Gesellschaft.

In der Technikeuphorie des fin de siècle kam der Elektrizität eine ebenso allumfassende Bedeutung zu wie der Kohle am Ende des 18. Jahrhunderts, und schon in den 1890er-Jahren waren erste Experimente, Sonnenlicht in wirtschaftlich verwertbare Energie umzuwandeln, erfolgreich. Bebels Überlegung, «einige Quadratmeilen in Nordafrika würden für den Bedarf eines Landes wie das Deutsche Reich genügen», mutet brandaktuell an. Die Nutzung weiterer Erneuerbarer Energien, wie sie etwa mithilfe von Wasserkraft und durch die seit der Weltausstellung von Philadelphia (1876) in den USA populären Windräder möglich wurde, war dann schon wesentlich weiter fortgeschritten. Sie trug dazu bei, die gesellschaftsverändernde Phantasie, die die «elektrotechnische Revolution» (F. Engels) weckte, noch zu verstärken.

So war es der raschen Verbreitung des Elektromotors geschuldet, dass die Zentralisierung der Wirtschaft in immer größere Agglomerationen gestoppt und die kleine und mittlere Industrie samt dem Handwerk nicht zum Aussterben verurteilt war. Jene historisch gewachsenen regionalen Verbundsysteme, die noch heute das Rückgrat des deutschen Exports bilden, konnten so überleben und mit ihnen eine wirtschaftlich stabile mittlere Gesellschaftsschicht, die noch immer dem gesellschaftspolitischen Ideal der Deutschen entspricht.

Wohlfeiler Strom nährte aber auch die Hoffnung auf die «Synthetisierung der Welt» durch die seit den 1860er-Jahren neu entstandene Großchemie. Nach dem großen Erfolg der synthetischen Herstel-lung von Indigo glaubte die deutsche chemische Industrie über die Fähigkeit zu verfügen, knappe und teure Rohstoffe fast beliebig künstlich herzustellen. Mit der Ammoniak-Synthese aus Luftstickstoff und Wasser, die auf billigen Strom angewiesen ist, verband sich aber auch die Vorstellung, eine Welt retten zu können, deren Ressourcen offenbar begrenzt waren. Der Aufbruch in die neue Gesellschaft des 20. Jahrhunderts schien - wie später im New Deal - aufs Engste mit dem «richtigen» Energieregime verknüpft.

Erfahrungen wie diese raten zur Vorsicht gegenüber allzu euphorischen Zukunftsvisionen. Sie machen aber auch heute den Reiz aus, das wirtschaftspolitisch Nützliche mit dem gesellschafts- und umweltpolitisch Wünschenswerten zu verbinden. Wenn schon staatliche Eventualhaushalte unvermeidlich sind, um sich gegen künftige wirtschaftliche Herausforderungen zu wappnen, und sogar die Finanzierungsfrage vor diesem Hintergrund lösbar scheint, warum dann nicht gleich die Gelegenheit nutzen, um anachronistische umweltschädliche Praktiken der untergegangenen Industriegesellschaft samt ihrem prekären Energieregime endgültig zu überwinden?

Eine derartige Strategie setzt freilich voraus, dass den Akteuren die Perspektiven einer nachindustriellen Gesellschaft wenigstens in Umrissen bekannt wären. Nur dann kann auf den «Inspektionsef-fekt» der Krise der Sprung auf ein neues Niveau gesellschaftlicher Entwicklung folgen. Hier mag der Grund liegen, warum die Kleine Weltwirtschaftskrise der 70er-Jahre das Problembewusstsein zwar geschärft, Problemlösungen aber nicht hervorgebracht hat. Mit seinem Plan «Mut zur Vollbeschäftigung» (das sogenannte Ölpapier von 1982) wollte Finanzminister Hans Matthöfer nach der zweiten Ölkrise nicht nur das Land durch höhere Besteuerung fossiler Treibstoffe unabhängig von Öleinfuhren machen. Er versprach sich auch neue Handlungsspielräume gegen die Massenarbeitslosigkeit und für die am Ende der Krise dringend nötige Haushaltskonsolidie-rung. Vor allem aber sollten massive Investitionen in erneuerbare Energien «einen heilsamen Anstoß zur Suche nach ökologiebewuß-teren und gleichzeitig menschlicheren Lebensformen» geben. Sein Vorschlag zur «Versöhnung von Ökologie und Ökonomie» wurde freilich von der Prätorianergarde der Industriegesellschaft in allen Parteien brutal niedergeknüppelt - eine Tatsache, der die Grünen ihren Aufstieg mitverdanken.

Am Ende des Wirtschaftswunders scheiterte die Reorientierung der Energiepolitik an der gedanklichen Fixierung auf das Paradigma der "Industriellen Revolution." Ihr schienen die hoch entwickelten Wirtschaftsnationen ihren Wohlstand zu verdanken und so verstand man sich lange, zu lange als Industriegesellschaft. Erst in den 80er-Jahren erinnerte die historische Sozialwissenschaft an die tiefe Epochenzäsur am Ende des 19. Jahrhunderts und gründete darauf ein neues, nachindustrielles Weltbild. Der enge Zusammenhang von Energieregime und Gesellschaft war und ist dabei offensichtlich. Mehr noch: Für Entwicklungsländer, die heute an der Schwelle zur Industriegesellschaft stehen, bieten nachindustrielle Energiesysteme die Chance des Überholens ohne (industriell) aufzuholen. Für die Weltgesellschaft ist es diese ökologische Perspektive, die zählt.